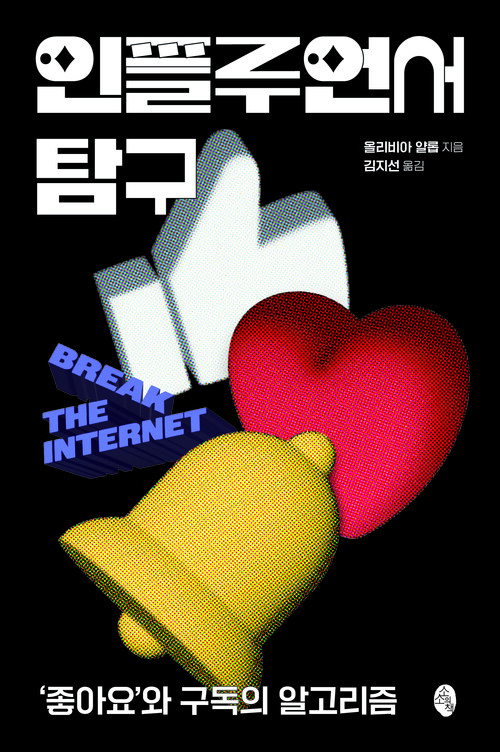

[책 감상/책 추천] 올리비아 얄롭, <인플루언서 탐구>

인스타그램이나 틱톡, 유튜브 등의 ‘인플루언서’들은 도대체 어떻게 그 위치에 오르게 된 걸까? 그들이 실제로 재능이 있어서? 아니면 단순히 운일까? 그들이 정말 그 물질적 성공과 명성을 누릴 자격이 있을까? 인플루언서들을 보며 그렇게 생각해 본 경험이 있을 것이다. 저자는 원래 광고 업계에서 일하다가 ‘인플루언서’들의 등장 및 성장으로 인해 이들과 밀접한 관계를 가지고 일해야 하는 자리에 오게 되었다. 저자는 스스로도 (성공한) 인플루언서가 되려고 노력해 보면서 이 책을 썼다. 제목대로 인플루언서들에 대한 탐구이다.

나는 솔직히 다소 보수적인 성격이라서 그런지 인플루언서에 대한 동경이나 부러움은 없다. 아니, 내가 내향적이라 남들 앞에 나서기 싫어해서 그런 건가? 어쨌든 그렇기 때문에 저자의 이 말에 크게 공감했다(참고로 아래에서 ‘여덟 번째로 다시 시작’했다는 건 유튜브에서 인플루언서가 되어 보려고 ‘아침 피부 관리/화장 루틴’ 영상을 찍는 일을 말한다).

여덟 번째로 다시 시작해 용을 쓰다 보니 그냥 인플루언서가 내 적성이 아닌 건가 싶다. 소싯적 텀블러에서 거둔 성공에도 불구하고 말이다. 난 사생활을 매우 중시하는 사람이고, 딱히 사진발을 잘 받는 편도 아니며, 왓츠앱에서 친구들에게 답장하는 데 사흘에서 닷새까지 걸릴 때도 많다. 비록 내 스크린 타임 기록에 따르면 소셜 미디어 피드를 스크롤하느라 종종 하루 일곱 시간까지 보내기도 하지만, 나 자신은 거의 아무것도 포스팅하지 않는다. 이 모순을 더 한층 심화하는 것은 나 자신이 익명의 존재라는 사실에 완벽하게 만족한다는 사실이다. 이런 격언이 있다. ‘트위터에는 매일 한 명의 주인공이 등장한다······. 목표는 절대 그 사람이 되지 않는 것이다.’ 난 트위터에 접속해 생각지도 못한 어떤 사용자가 우연히 트렌드에 뜨는 것을 볼 때마다 몸서리를 치면서 팔로워가 적다는 사실에 감사한다. 파란 딱지를 원한 적은 한순간도 없다.

하지만 요즘 (청소년들을 포함해) 많은 이들이 인플루언서가 되고 싶어 하는 것 같다. 하지만 유명한, 성공한 인플루언서가 되려면 어떻게 해야 하는지 딱히 정해진 답은 없다. 유튜브는 알고리즘을 공개하지 않고, 대중이 무얼 좋아하는지 알아낼 방법은 없다. 이건 뭐 짝사랑하는 사람 알아내기보다 더 어려운 거 아니냐고요… 적어도 짝사랑하는 사람은 한 번에 한 명이니까 그 사람만 열심히 연구하면 될지도 모르지만, 대중은 한둘이 아니니까 파악하기가 더 힘들겠지.

내 노트를 보면서 난 네이선의 원래 질문인 ‘무엇이 좋은 영상을 만들까요?’가 전혀 다르게 변질되었음을 깨닫는다. ‘유튜브는 무엇을 좋은 영상으로 생각하는가, 그리고 따라서 그에 맞게 보상하는가?’로 말이다. 이는 사소한 변화이지만 의미심장하다. 좋은 것은 뭐든 유튜브가 좋다고 여기는 것이고, 이 알고리즘 시스템 바깥의 해석은 환영받지 못한다. 크리에이티브의 가능성에 관한 네이선의 질문을 학생들은 한 온라인 시장에서 한 상품(인플루언서)의 잠재력을 최적화하는 방법에 관한 질문으로 해석했다. “핵심은 가치입니다.” 네이선의 말은 마치 내 생각을 읽은 것 같다. “여러분의 영상이 유튜브 공동체에 어떤 가치를 가져다줄까요? 똑같은 일을 하는 다른 모든 사람 사이에서 어떻게 두드러질 수 있을까요?”

이것은 이와 같은, 그리고 최근 몇 년간 로스앤젤레스, 싱가포르, 그리고 파리에서 생겨난 다른 인플루언서 훈련 코스에 대한 비판의 핵심이다. 젊은 사람들에게 스스로 자신을 상품화하는 방법을 가르치는 것은 윤리적으로 적절하지 않다는, 아이들이 온라인에서 더 많은 시간을 보내도록 부추기는 거라는, 아동기를 망친다는 비판 말이다. 내가 파이어테크 프로그램을 가볍게 언급했을 때 인플루언서와 업계 전문가들은 눈동자를 굴리거나 공포와 호기심이 뒤섞인 반응을 보였다. (…) 이런 비판들은 디지털 문화의 현 상태와 역학을 제대로 이해하지 못한 것이다. 무고한 어린 영혼들이 훈련 코스에 의해 서서히 오염되는 게 아니다. 그런 코스에 등록하는 학생들은 이미 수행으로 평가되는 시스템 내에서 자신을 마케팅 가능한 대상으로 이해하는 상태다. 나와 같은 반 남자애들은 수업 첫날에 알고리즘 팁과 자기 최적화에 대한 욕구를 발견했다. 개인 브랜딩은 이 세대에 제2의 천성이다. 순진한 것은 우리 쪽이다.

개인적으로 유튜버들을 잘 몰라서 ‘미스터 비스트’는 이름만 들어 봤지 영상은 한 번도 본 적 없는데, 얼마 전에 올라온 미스터 비스트의 ‘오징어 게임 논란’도 그렇고 (참고 기사) 참 세상에 믿을 사람 하나 없다 싶다. 애초에 그런 건 다 제쳐놓고, ‘규모의 경제’로 판을 벌려서 돈을 엄청 쓰면서 화려한 영상을 만들기만 하면 다인가? 저자가 예로 드는 오르비즈 영상(굳이 홍보해 주고 싶지 않아서 영상 링크는 가지고 오지 않았지만 검색 한 번만 해도 쉽게 볼 수 있다)만 해도 그렇다. 도대체 왜 이런 낭비를 하는 거지? 아 지구 혼자 쓰냐고요 ☹️

하지만 카메라가 꺼지고, 영상이 끝나고, 소품들이 목적을 달성한 후에는 무슨 일이 일어나는가? 정크로드는 수백만 시청자에게 그것을 생각하라고 요구하지 않는다. 미스터비스트는 때로 자신의 낭비의 총계를 다루는 영상을 올린다. 효과가 없었거나 더는 할 마음이 없어진 80만 달러어치 아이디어를 폐기하거나 미국 동물 입양 규제에 걸려 개 한 마리를 구조하는 데 7만 달러를 쓰거나. 정크로드 영상은 순수하게 소비주의의 포르노그래피다. 자원이 급속히 고갈되고 있는 세계에서 펼치는, 끝없는 ‘물건들’의 판타지다.

미스터비스트의 오르비즈 영상 중간쯤에서 분위기는 침울해지고 사진은 흑백으로 바뀐다. “여러분이 제 상품을 많이 사지 않아서 전 아이들을 먹일 돈이 없습니다.” 은은히 깔리는 바이올린 음악을 배경으로 지미는 카메라를 향해 애원한다. 비스트 브랜드의 상품 라인을 홍보하는 것이다. 오르비즈로 속을 채운 샌드위치가 마치 노숙인을 위한 급식인 양 건네지고, 화면 아래쪽에는 ‘미스터비스트닷컴MrBeast.com’으로 연결되는 커다란 애니메이션 링크가 펼쳐진다. 그 가짜 가난 공익광고 뒤편으로는 1만 6,000파운드어치의 플라스틱 공이 수영장을 가득 메우고 있다. 미스터비스트와 그 친구들이 버려도 되는 집 뒤뜰에서 제대로 된 식사를 할 돈이 없어서 오르비즈를 먹는 척하는 걸 9,800만 명이 구경하는 동안 2,350만 명의 미국인이 식품 사막에 살고 있다. 코로나바이러스는 그런 상황을 악화시켰고, 주택 대란은 갈수록 심각해지기만 한다. 다음은 오르비즈 영상 아래에 달린, 10만 개의 ‘좋아요’를 얻은 베스트 댓글이다. ‘그러니까 이게 백만장자들이 노는 방법이군.’

이 외에도 유명한 또는 잘 나가는 인플루언서들의 ‘뒷이야기’, 그러니까 업계 또는 인플루언서 개인의 더러운 비밀 같은 걸 다루는 장도 있고, 나에게는 완전히 낯설었던 ‘브레드튜브(breadtube)’, 좌파 유튜브에 대한 논의도 있었다.

책 자체, 그러니까 내용은 대체적으로 만족스러웠지만 편집이 다소 아쉬웠다. 번역이 좀 아쉬운 부분은 두어 군데(’캐치-22’를 진퇴양난이나 딜레마 등으로 번역하지 않고 그대로 쓴 거나, ‘무와(mwah)’ 역시 그대로 가져다 쓴 것 등. ‘무와’는 그냥 가볍게 볼에 입맞출 때 나는 소리니까 ‘쪽’이라고 옮겼으면 딱인데) 일반 독자들이 대체로 낯설어할 것 같아 주(注)가 필요하겠다 싶은 부분은 주가 제자리에 있지 않다. 단적인 예가 ‘바인(vine)’인데, 처음 등장할 때는 아무런 주가 없어서 “어, 이걸 독자들이 어찌 알지?” 했는데 책 맨 뒤에서 두 번째로 딸린 ‘용어 설명’ 목록에 ‘최고 6초까지 루핑 영상(looping videos)을 올리게 해주는, 지금은 사라진 영상 공유 앱. 한때 놀라운 성공을 거두었고 수많은 유명 크리에이터의 도역대가 되었지만 오래가지 못했고 2016년에 서비스가 중단되었다.’라고 나와 있었다. ‘NSFW’도 마찬가지다. 9gag.com 같은 해외 사이트를 사용해 보신 분들은 알겠지만 이는 ‘Not Safe For Work’의 약자로, ‘직장에서 부적절함. 공개적 장소에서 보다가 남에게 들키고 싶지 않을 법한 노골적인 내용을 나타내는 인터넷 속어’이다. 이게 뒤에 용어 설명에 나오니까 본문에서 적당히 ‘19금’ 정도로 바꾸지 않은 건 이해가 가지만, 나는 용어 설명이 있는 줄도 몰라서 이 외에 많은 용어들을 설명 없이 그냥 내가 아는 기존 배경 지식으로 대체하고 넘어가거나 직접 구글했다. 처음 나올 때 ‘용어 설명을 참고할 것’ 같은 간단한 주라도 달아 줬으면 좋았겠다고 생각했다. 참고로 내가 원서를 찾아서 확인해 본 결과, 이 용어 설명도 원서에 있었다. 그러니까 한국에 들여올 때 편집부가 따로 이 책에 나온 용어를 뽑아서 독자들을 위해 정리한 건 아니라는 말.

평소에 인플루언서들에게 관심이 많은 이들이 읽으면 더 흥미롭고 재밌을 것 같다. 미국인 저자가 써서 해외 인플루언서들 이야기 위주로 이들의 ‘드라마’를 다 알고 흥미롭게 보기는 국내 독자들에게 어려울 것 같긴 하지만. 그럼에도 국내 인플루언서에게도 해당되는 쟁점 등은 분명히 있다.

'책을 읽고 나서' 카테고리의 다른 글

| [책 감상/책 추천] 조너선 갓셜, <이야기를 횡단하는 호모 픽투스의 모험> (22) | 2024.09.27 |

|---|---|

| [책 감상/책 추천] 유리관, <교정의 요정> (8) | 2024.09.25 |

| [책 감상/책 추천] 박신영, <역사 즐기는 법> (19) | 2024.09.23 |

| [책 감상/책 추천] Hannah Nicole Maehrer, <Assistant to the Villain> (3) | 2024.09.18 |

| [책 감상/책 추천] 할란 엘리슨, <나는 입이 없다 그리고 비명을 질러야 한다> (3) | 2024.09.13 |

| [책 감상/책 추천] 박정연, <나, 블루칼라 여자> (6) | 2024.09.11 |

| [책 감상/책 추천] 레이첼 E. 그로스, <버자이너> (2) | 2024.09.09 |

| [책 감상/책 추천] 게일 허니먼, <엘리너 올리펀트는 완전 괜찮아> (13) | 2024.09.04 |